Im Jahr 2022 lag der Stromverbrauch deutscher Rechenzentren bei 18 Mrd. kWh/a, wobei heute etwa 50.000 Rechenzentren verschiedener Größenordnungen betrieben werden [3, 4]. Der realistisch erreichbare Anteil der extern nutzbaren Abwärme beträgt je nach Kühltechnologie, Baugröße und Abnehmer schätzungsweise zwischen 20 und 60 % [5]. Damit ergibt sich ein technisches Potenzial von bis zu 3,6 bis 10,8 Mrd. kWh/a. So ließen sich im ersten Fall jährliche Emissionen von 723.168 Tonnen Kohlenstoffdioxid im Vergleich zu Erdgaskesseln vermeiden [6].

Abwärme kann intern im Rechenzentrum oder extern in einem Nah-/Fernwärmenetz genutzt werden. Die Verwertungsmöglichkeiten hängen dabei vom Temperaturniveau der Abwärme ab, welches vom Kühlsystem beeinflusst wird. Während luftgekühlte Rechenzentren eine Abwärmetemperatur von etwa 25 bis 35 °C erreichen, kann bei direkter Flüssigkeitskühlung eine Austrittstemperatur von bis zu 50 bis 60 °C erzielt werden.

Bytes2Heat: Tools zur Nutzung von Abwärme aus Rechenzentren

Um die Hindernisse bei der Nutzung von Abwärme zu überwinden und einen positiven Beitrag zur Dekarbonisierung unserer Wärmeversorgung zu leisten, haben die Verbundpartner DENEFF, empact und die Universität Stuttgart – mit dem Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER) und dem Institut für Volkswirtschaftslehre und Recht (IVR) – das Projekt „Bytes2Heat“ gestartet. Ziel ist es, die Abwärme aus Rechenzentren wirtschaftlich nutzbar zu machen und dadurch Potenziale zur CO₂-Einsparung zu erschließen. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), betreut vom Projektträger Jülich (PtJ).

Im Rahmen des Projekts wurden Experteninterviews mit relevanten Stakeholdern durchgeführt, um Hemmnisse der Abwärmenutzung zu identifizieren. Zudem wurden in Design-Thinking Workshops nutzerzentrierte Lösungen für die ermittelten Herausforderungen entwickelt.

Zu den umgesetzten Lösungen gehört die Bytes2Heat-Best-Practice-Übersicht zur Nutzung von Abwärme aus Rechenzentren. Diese bietet einen schnellen Überblick über die realisierten Projekte als auch die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Abwärme aus Rechenzentren sowie die eingesetzten Technologien.

Quick-Check-Wirtschaftlichkeit

Um Abwärmequellen und -senken in unmittelbarer Nähe zusammenzubringen und bei der Anfangskommunikation zu unterstützen, wurde das Bytes2Heat-Matching-Tool entwickelt. Ein weiteres Instrument ist der Quick-Check-Wirtschaftlichkeit, der auf der Webseite heruntergeladen werden kann. Dieses Tool ermöglicht es, mit nur wenigen Eingaben und Klicks eine schnelle erste Einschätzung der Wirtschaftlichkeit potenzieller Projekte zur Nutzung von Abwärme aus Rechenzentren vorzunehmen. Auch dort zum Download zu finden ist die Technologie-Übersicht. Sie gibt einen Überblick über einige relevante Technologien für den Einsatz zur Abwärmenutzung aus Rechenzentren. Hierbei wird auch die (Wärme-)Dämmung als ein Teil von Wärmenetzen angesprochen.

Die hier vorgestellten und weitere im Rahmen des Innovationsprojekts entwickelten Tools und Hintergrundinformationen zur Abwärmenutzung aus Rechenzentren sind kostenfrei auf der Webseite verfügbar.

Thermische Isolierung (Dämmung) in Rechenzentren

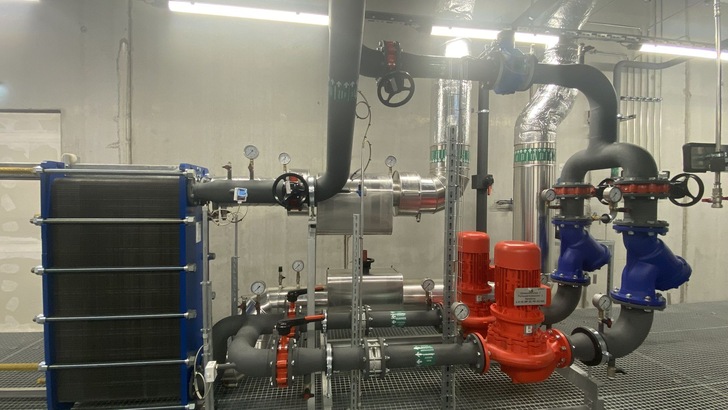

Die Dämmung von Anlagen zur Kühlung und Klimatisierung ist eine der einfachsten und effizientesten Maßnahmen, um in Rechenzentren Energie zu sparen. Die heutigen verfügbaren Dämmlösungen verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Brandsicherheit, verringern Schallemissionen, minimieren das Risiko von Ausfallzeiten und können die Lebensdauer der gedämmten Anlagen verlängern.

Die Dämmarbeiten erfordern eine hohe Qualität hinsichtlich der handwerklichen Ausführung, der Auswahl der richtigen Materialien und Dämmstärken und einer gut strukturierten Dokumentation.

Ziele und Zweck der technischen Isolierung in Rechenzentren

Energieeffizienz

Rechenzentren benötigen viel Energie zur Kühlung der Server. Die Dämmung der Kälteanlagen verhindert Kondensationsprozesse, steigert die Energieeffizienz der Gebäudetechnik und verringert den Ausstoß von CO₂-Emissionen.

Tauwasserschutz

IT-Systeme reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit verringert die Lebensdauer der Ausrüstung, und Feuchtigkeit kann zu Schäden, Korrosion und letztendlich zum Ausfall der gesamten Anlage führen.

Korrosion unter Dämmung (CUI – Corrosion Under Insulation) ist ein zerstörender Prozess. Er wird hervorgerufen von Wasser, das sich an kalten Anlagenteilen mit Temperaturen unterhalb des Taupunkts niederschlägt. Durch sich abwechselnde Tau- und Trockenphasen können sich Salze aus dem Dämmstoff an der Rohroberfläche anreichern, was die Korrosionsneigung noch verstärkt.

Um diesen Prozess zu verhindern, sollen Dämmsysteme für Kühl- und Kaltwasserleitungen gemäß DIN 4140 wasserdampfdiffusionsdicht ausgeführt werden. Ist dies der Fall, kann Korrosion durch Tauwasserbildung wirksam vermieden werden. In der Praxis ist eine wasserdampfdiffusionsdichte Ausführung jedoch vor allem an Bauteilen wie Armaturen und Pumpen sehr anspruchsvoll. Aus diesem Grund wird oft ein zusätzlicher Korrosionsschutz für die gedämmten Kühl- und Kaltwasserleitungen notwendig.

Doch welcher Korrosionsschutz ist für Rohrleitungen aus unterschiedlichen Werkstoffen geeignet? Wie ist mit Fittingen, Verbindungsstellen und werkseitigen Korrosionsschutzbeschichtungen an Einbauteilen umzugehen? Um Antworten auf diese Fragen zu geben, hat sich eine Arbeitsgruppe des Bundesindustrieverbands Technische Gebäudeausrüstung (BTGA) intensiv mit den Details des Korrosionsschutzes unter Dämmung auseinandergesetzt und in der im Jahr 2022 erschienenen BTGA-Regel 3.004 zusammengetragen.

Staub- und Faserbelastung

Problematisch für den Betrieb von Rechenzentren sind Staub oder Fasern, die durch ungeeignete Stoffe freigesetzt werden können. Verunreinigungen wie Partikel können empfindliche Server-, Netzwerk- und Datenspeichergeräte beschädigen. Daher sollten in diesen Raumbereichen nur Dämmungen verwendet werden, die keinen Staub oder Fasern freisetzen.

Brandschutz

Brände sind eine der Hauptursachen für Ausfallzeiten von Rechenzentren. Ein Brand stellt nicht das höchste Risiko dar, kann jedoch weitreichende Folgen haben. Wenn ein Brand nicht sofort erkannt und gelöscht wird, können Daten unwiederbringlich zerstört werden. In Rechenzentren verwendete Dämmstoffe müssen daher schwer entflammbar sein und dürfen nur wenig Rauch entwickeln.