Das Motto lautete in diesem Jahr „Rette Leben, sag Stopp“. Mit Plakaten angekündigt und mit Videoclips unterstützt, fanden in der „Safety Week“ [vom 13. bis 17. Mai 2024] diverse Veranstaltungen statt, um dieses Thema verständlicher zu machen. Dabei ging es um die Risikowahrnehmung und die Frage, was Mitarbeitende davon abhält, „Stopp!“ zu sagen, obwohl sie ein schlechtes Gefühl dabei haben, eine Arbeit zu beginnen oder fortzuführen, wenn die Bedingungen nicht sicher genug erscheinen.

Allzu häufig sind die Antworten von negativen Glaubenssätzen, Vorurteilen und Ausreden geprägt. „Das haben wir schon immer so gemacht“, „den Aufwand bezahlt uns der Kunde nicht“ oder „wir stehen unter Zeitdruck“ sind typische Beispiele dafür. Diese Erkenntnis und der Wille, die Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, eine neue Sichtweise auf diese Situationen zu gewinnen, war eine wesentliche Motivation für diese „Safety Week“.

Stopp-Konzept im Unternehmen verankert

Um ein Zeichen zu setzen, wie wichtig es dem Unternehmen und seiner Geschäftsführung ist, dass alle Mitarbeitenden den Mut und die Konsequenz aufbringen, unsichere Arbeitssituationen zu stoppen, wurden Karten verteilt, die die Mitarbeitenden dabei unterstützen sollen, „Stopp“ zu sagen. Auf den Karten steht im Wortlaut: „Alle unsere Mitarbeitenden haben das Recht und die Verantwortung, jede Tätigkeit, die er oder sie für unsicher hält, unverzüglich einzustellen.“

Mit dieser Zusage wird deutlich gemacht, dass niemand eine Arbeit beginnen darf, bevor nicht alle Sicherheitsbedenken ausgeräumt sind. Auf den Karten sind auch die Kontaktdaten des jeweiligen Niederlassungsleiters aufgedruckt. Im Zweifelsfall haben dann alle Beteiligten die Möglichkeit, den QR-Code zu scannen und einen direkten Kontakt zum Niederlassungsleiter herzustellen. Mögliche Interessenkonflikte mit Vorgesetzten oder Kunden können damit auf direktem Wege gelöst werden. Außerdem wird der Mitarbeitende selbst aufgefordert, intensiv nach Lösungen zu suchen.

Es geht also darum, erkannte unsichere oder gefährliche Situationen auf keinen Fall hinzunehmen, um vermeintlich schneller und damit wirtschaftlicher zu arbeiten, sondern immer einen sicheren Weg zu finden. Voraussetzung dafür ist es also, dass die Mitarbeitenden solche Situationen erkennen, auch wenn sie in ihrer Routine gefangen und von den oben genannten Glaubenssätzen geprägt sind. Wie das geht? Das war ein weiteres Thema, das die Mitarbeitenden in Workshops während der „Safety Week“ diskutiert haben. Schnell wurde dabei klar, dass es sehr wichtig ist, genau hinzusehen, zuzuhören und auf typische Anzeichen zu achten.

Hinhören, zuhören, Anzeichen erkennen

Signalwörter wie „Nur mal eben schnell…“, „Das eine Mal geht das schon…“ sind klare Hinweise darauf, dass Abkürzungen im Arbeitsablauf gesucht werden. Diese gehen allzu häufig zulasten einer sicheren Ausführung. Ein anderes untrügliches Zeichen für eine unkontrollierte Arbeitssituation gerade in der Tätigkeit als Isolierer ist das Aufbringen eines ungewöhnlich hohen oder ungeplanten Kraftaufwandes oder das Arbeiten in beengten Situationen. „Wenn ich jetzt abrutsche, dann wird es schmerzhaft sein.“ „Ganz schön heiß; da darf ich nicht drankommen.“ Die Aktion „Stopp sagen“ soll dazu animieren, in einer derartigen Situation die Arbeit zu unterbrechen und neu abzuwägen, unter welchen Voraussetzungen sie leichter und sicherer durchgeführt, bzw. wie das Verletzungsrisiko verringert werden kann.

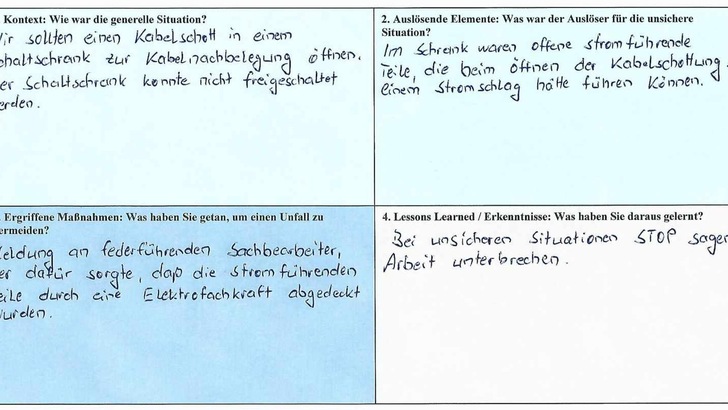

Während der Workshops der „Safety Week“ wurden konkrete Beispiele von erlebten Situationen der Mitarbeitenden der G+H Group besprochen und diskutiert. Missstände wurden dabei offen und selbstkritisch angesprochen, sodass alle Teilnehmer voneinander lernen konnten.

Der Beitrag ist bereits erschienen in TI-Magazin 3.2024.