Die Klimatechnik boomt: Öffentliche und gewerbliche Gebäude wie Krankenhäuser, Schulen, Hotels, Einkaufszentren und zunehmend auch Büro- und Wohngebäude werden immer häufiger mit Anlagen zur Raumklimatisierung ausgestattet. Steigende Temperaturen im Sommer haben in den vergangenen Jahren auch in Nordeuropa zu einer hohen Nachfrage nach Klimaanlagen von Privathaushalten geführt.

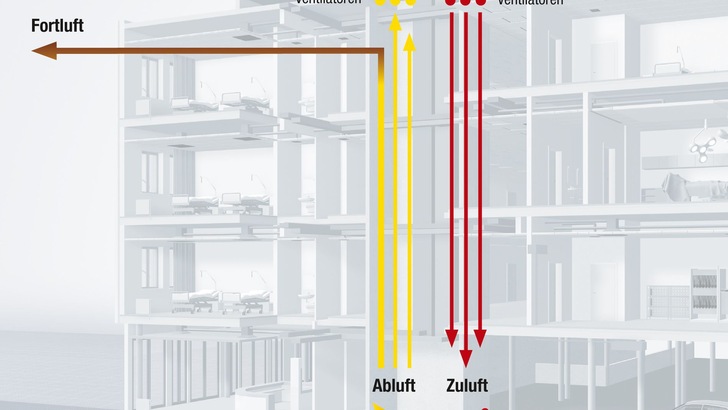

Raumlufttechnische Anlagen bestehen i.d.R. aus einer oder mehreren Lüftungszentralen, Lüftungsleitungen (Luftkanälen) zum Transport der Luft und aus Kanalöffnungen, durch welche die Gebäuderäume be- und entlüftet werden. In den Luftkanälen sind in gewissen Abständen Ventilatoren zur Förderung der Luft eingebaut. Luftkanäle werden nach ihrer Funktion unterschieden (siehe Abb. 2):

Notwendigkeit einer Dämmung

Die aufbereitete Luft soll über den Luftkanal mit möglichst geringem Wärme- bzw. Kälteverlust energiesparend im Gebäude verteilt werden. Bei Taupunktunterschreitungen müssen Luftaufbereitungsanlagen, insbesondere Außen-/Fortluftleitungen, zudem vor Tauwasserbildung geschützt werden. Das Entstehen von Tauwasser auf der Dämmung kann erhebliche Kosten nach sich ziehen, denn neben dem Beheben des Schadens können Folgekosten, z.B. aus durchfeuchteten Decken, entstehen. Zudem sollte die Schallabstrahlung aus Anlageteilen reduziert und für eine akustische Entkopplung der Kanäle gesorgt werden.

Die Frage, mit welchen Dämmstoffen Luftkanäle zu dämmen sind, hängt sowohl von der Funktion des Kanals (Außen-, Zu-, Ab- oder Fortluftkanal) und seiner Lage im bzw. außerhalb des Gebäudes als auch vom Temperaturunterschied zwischen der Luft im Kanal und der Luft in direkter Umgebung des Luftkanals ab. Generell sollen Außen-, Zu- und Abluftkanäle auf der ganzen Länge und Oberfläche thermisch gedämmt werden. Fortluftkanäle sollten innerhalb von Gebäuden aus akustischen Gründen und außerhalb von Gebäuden zum Schutz vor Tauwasserbildung isoliert werden.

Luftkanäle werden üblicherweise aus Stahlblech gefertigt und setzen sich aus relativ kurzen Abschnitten zusammen, die an den Kanalflanschen verbunden werden. An diesen Flanschen werden die Leitungen mit einem bestimmten Abstand an die Gebäudestruktur befestigt. Daher ist es wichtig, bei der Auswahl des Dämmstoffs auch die Fähigkeit des Materials zur effektiven Verarbeitung auf den Kanalflanschen und zur Gewährleistung der akustischen Entkopplung von der Gebäudestruktur an den Befestigungspunkten zu berücksichtigen.

Geeignete Dämmstoffe

Die Auswahl an Dämmstoffen, die sich für die Isolierung von Luftkanälen eignen, ist begrenzt. Da die längeren Einzelstücke der Luftkanäle an ihrer Oberfläche zwecks längenbezogener Versteifung des Kanalsegmentes üblicherweise geformt werden, kommen für die Kanaldämmung nur Produkte in Frage, die auf der Oberfläche der Segmente, Bögen und anderen Anlageteile mit Abrundungen angepasst werden können. Das heißt, dass der Dämmstoff entweder weich oder flexibel sein muss. Diese Anforderung beschränkt die Auswahl möglicher Dämmstoffe auf Mineralwolle (MW) und flexible Elastomerschäume (FEF).

Verwendung von schwerentflammbaren Dämmstoffen

Nach der Musterbauordnung (MBO) müssen Lüftungsleitungen, ihre Bekleidungen und Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Die Verwendung brennbarer Baustoffe ist jedoch zulässig, wenn ein Beitrag der Lüftungsleitung zur Brandentstehung und Brandweiterleitung nicht zu befürchten ist. Die Anforderungen sind in der Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen (M-LüAR) spezifiziert. Gemäß M-LüAR, Absatz 3.2 ist die Verwendung schwerentflammbarer Baustoffe zulässig für:

Schwerentflammbarkeit nach MVV TB

Die Mindestanforderungen an die Schwerentflammbarkeit von Dämmstoffen haben sich mit der Einführung der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) 2019/1 verschärft. Ein schwerentflammbares Bauprodukt muss demnach neben der Mindestanforderung „C/CL“ jetzt mindestens die Rauchentwicklungsklasse „s2“ (begrenzte Rauchentwicklung) erreichen (nicht mehr „s3“). Bauprodukte mit Klassifizierungen wie A2-s3,d0, B-s3,d0 oder C-s3,d2 gelten in Deutschland somit in den meisten Bundesländern nicht mehr als schwerentflammbar. Die Verwendung schwerentflammbarer Dämmstoffe in Lüftungszentralen ist zulässig, wenn:

Größtmögliche Planungsfreiheit bei Einsatz von Brandschutzklappen

Werden am Ein- und Austritt einer Lüftungszentrale Brandschutzklappen mit Rauchauslöseeinrichtung in der Feuerwiderstandsdauer der Bauteile angeordnet, besteht in der Zentrale die größtmögliche Freiheit bei der Materialauswahl (z.B. brennbare Dämmstoffe ohne zusätzliche brandschutztechnische Kapselung). Diese Ausführung kann auch in Lüftungszentralen erfolgen, wenn

sie sich nicht im obersten Geschoss eines Gebäudes befinden.

Brennbare Dämmstoffe, die nach MVV TB als „schwerentflammbar“ klassifiziert sind, sind für die Dämmung von Außenluftkanälen zulässig, wenn im Bereich der Bauteile mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit entsprechende Brandschutzklappen eingebaut werden. Dadurch wird eine Brandweiterleitung in andere Nutzungseinheiten verhindert (siehe dazu auch Kommentar zur M-LüAR, Teil B-I, S. 145).

Geschlossenzellige Elastomerschäume tropfen aufgrund ihrer dreidimensionalen Molekülstruktur auch unter praktischen Brandverhältnissen nicht ab; eine Brandausbreitung kann daher ausgeschlossen werden. Darüber hinaus ist das Material selbstverlöschend und leitet den Brand weder in horizontaler noch in vertikaler Richtung weiter. Auch die Möglichkeit einer Eigenentflammbarkeit besteht nicht.

Dämmung mit Elastomerdämmstoffen

Flexible Elastomerdämmstoffe bestehen aus einem geschlossenzelligen, homogenen und flexiblen Material mit glatter Oberfläche. Der Wasserdampfdiffusionswiderstand wird hier Zelle für Zelle über die komplette Materialstärke aufgebaut und gewährleistet einen hohen Widerstand gegenüber Feuchtigkeitsaufnahme aus der umgebenden Luft. Bei hoher Luftfeuchte führt bereits ein geringer Unterschied zwischen den Temperaturen zur Kondensatbildung. Bei einer Luftfeuchte von 90 % fällt schon bei einem Temperaturunterschied von 2 K Tauwasser auf der Kanaloberfläche eines ungedämmten Luftkanals aus. Daher ist es wichtig, bei der Ermittlung der Dämmschichtdicke keine mittlere, sondern die höchstmögliche relative Luftfeuchte der umgebenden Luft zu berücksichtigen – auch dann, wenn diese nur an wenigen Tagen im Jahr vorkommt.

Tauwasser kann sich nicht nur auf der Außenoberfläche, sondern auch im Inneren des Luftkanals bilden, wenn in den Kanälen feuchte und warme Luft durch Räume mit niedrigeren Temperaturen transportiert wird. Bei der Auswahl des Dämmstoffs und der Berechnung der Dämmschichtdicke muss das Ziel sein, eine dauerhaft zuverlässige und sichere Dämmung zu schaffen.

Die homogene und dreidimensional vernetzte Struktur von Elastomerdämmstoffen sichert hier eine dauerhafte Einhaltung der Dämmschichtdicke und verhindert die Kontamination der Luft mit Dämmstoffpartikeln, Fasern, Staub, Mikroben und sonstigen Elementen, die zu einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen können. Elastomere Dämmstoffe können im Innenbereich ohne zusätzliche Beschichtung oder Ummantelung auf Luftkanälen installiert werden.

Für den Außenbereich, z.B. für die Dämmung von Außen- und Fortluftkanälen auf Gebäudedächern, müssen UV-beständige Materialien eingesetzt werden. Hier bietet sich etwa die Anwendung werkseitig vorbeschichteter Produkte an. Für Anwendungen, bei denen eine hohe mechanische Beständigkeit der Oberfläche gefordert ist, z.B. weil die Leitungen in von Personen frequentierten Bereichen verlaufen, können die gedämmten Anlagen anschließend ummantelt werden. Hier kommen in der Regel Blechummantelungen zum Einsatz.

Höhere energetische Einsparungen durch größere Dämmstärken

Luftkanäle sind in Gebäuden und auch außerhalb von Gebäuden grundsätzlich thermisch zu dämmen. Bei der Ermittlung der Dämmschichtdicken sollte nicht die zur Vermeidung von Tauwasser notwendige Mindestdämmschichtdicke, sondern eine unter energetischen Aspekten optimale Wandstärke gewählt werden. Die Erzeugung von Kälte erfordert i.d.R. einen deutlich höheren Energieaufwand als von Wärme. Mit größeren Dämmschichtdicken lässt sich die Energieeffizienz kälte- und klimatechnischer Anlagen erheblich steigern, ein Energieeinsparpotenzial, das bislang nur selten genutzt wird. Durch größere Dämmschichtdicken kann das Einsparpotenzial erheblich gesteigert werden. Diese führen dazu, dass sich die gekühlte Luft in den Kanälen nur sehr langsam erwärmt, was wiederum dazu führt, dass die Kühlanlage seltener betrieben wird. Vor dem Hintergrund rasant steigender Energiepreise ist eine Investition in größere Dämmschichtdicken eine nachhaltige Zukunftsanlage.